河南省濮阳市清丰县瓦屋头镇

| 地名:瓦屋头镇 | 隶属:清丰县 |

| 区划代码:410922102 | 代码前6位:410922 |

| 行政区域:河南省 | 地理分区:华中地区 |

| 行政级别:镇 | 车牌代码:豫J |

| 长途区号:0393 | 邮政编码:457000 |

| 辖区面积:约58平方公里 | 人口数量:5.5万人 |

| 人口密度:948人/平方公里 | |

| 下辖地区:1个社区、33个行政村 | |

| | 代码 | 城乡分类 | 简介 |

| 瓦南街村 | ~201 | 镇中心区 | 明洪武年间,山西移民迁此定居,居东的多盖平房,居西的多盖瓦房,自东向西远处看只见一片“瓦屋头”,故名。因位于瓦屋头南街,故称。…[详细] |

| 瓦中街村 | ~202 | 镇乡结合区 | 传明洪武年间,有孙、朱等姓自山西洪洞县迁来此地立村定居,居东的多盖平房,居西的多盖瓦房,自东向西远处看只见一片“瓦屋头”,故名。在瓦屋头中部,名为瓦屋…[详细] |

| 瓦北街村 | ~203 | 镇乡结合区 | 明洪武年间,有孙、朱等姓自山西洪洞县迁来此地立村定居,居东的多盖平房,居西的多盖瓦房,自东向西远处看只见一片“瓦屋头”,故名。在瓦屋头北部,名为瓦屋头…[详细] |

| 汉寨外村 | ~204 | 村庄 | 传汉末有皇帝在此地生一子,后人定居立村,取村名汉儿寨,后因村庄壮大,又分为汉寨内与汉寨外,此村为汉寨外村。…[详细] |

| 汉寨内村 | ~205 | 村庄 | 汉代末年,皇帝经过此地,在此地生一子,后又人在此定居立村,取名汉儿寨。后演化为汉寨,因村庄壮大,又分汉寨内、汉寨外,为汉寨内。…[详细] |

| 西草场村 | ~206 | 村庄 | 传宋朝年间,为抵抗外部侵略,宋兵曾在此积存粮草,名曰草场。明永乐年间,有移民从山西洪洞县迁此立村,定居在草场西面,取村名西草场村。…[详细] |

| 孙朱杨村 | ~207 | 村庄 | 明永乐年间,有孙、朱、杨姓族人从山西洪洞县迁移至清丰县城东20千米处(今址)立村定居,因姓起村名孙村、朱村、杨村,合称孙朱杨。…[详细] |

| 东草场村 | ~208 | 村庄 | 宋代为抵抗外部侵略,宋兵曾在此积存粮草,名曰草场。明永乐年间,有移民从山西洪洞县迁于此地,定居在草场东面,取村名东草场村。…[详细] |

| 霍子寨村 | ~209 | 村庄 | 明洪武年间,有霍姓自山西洪洞县迁于此立村居住,后又修寨,遂取村名霍子寨村。…[详细] |

| 张林子村 | ~210 | 村庄 | 明洪武三十一年,张姓始祖张久能奉旨从山西洪洞迁至顺德府拒鹿县北。宣德年间迁到清丰县城东榆园,史称榆园张,因迁居地有榆树林子而易名张林子。因村委会驻地位…[详细] |

| 东林子村 | ~211 | 村庄 | 传明洪武年间,有张、朱、曹、邢、聂等姓自山西洪洞县迁居此地。因该地多处是树林,遂取村名为林子。本村居林子东,故称东林子。…[详细] |

| 刘庄村 | ~212 | 村庄 | 据刘氏家谱记载,明洪武年间有刘姓自山西洪洞县迁于此居住立村,因该地树林较多,取名为刘林子,后演变为刘庄。…[详细] |

| 丁韩家村 | ~213 | 村庄 | 据片原名七季马。传隋朝末期,该地抗拒朝廷腐败的响马大兴,后因官府追杀,有七个响马落脚此地,以为村名。明洪武年间由丁、韩两姓自山西洪洞县迁居此地,取名丁…[详细] |

| 赵家村 | ~214 | 镇乡结合区 | 片原名七季马。传隋朝末期,该地抗拒朝廷腐败的响马大兴,后因官府追杀,有七个响马落脚此地,以为村名。明洪武年间,赵姓从山西迁居于此,以姓氏起名“赵家村”…[详细] |

| 马家村 | ~215 | 村庄 | 据片原名七季马。传隋朝末期,该地抗拒朝廷腐败的响马大兴,后因官府追杀,有七个响马落脚此地,以为村名。明洪武年间,马姓从山西洪洞迁居于此,以姓氏取名“马…[详细] |

| 山柳寨村 | ~216 | 村庄 | 因地处洼坡,多长香柳,村里人多用香柳编织,故名香柳寨,后演化为山柳寨。…[详细] |

| 大张村 | ~217 | 镇乡结合区 | 据张氏家谱记载,明永乐年间有张姓从山西洪洞县迁此立村,取村名张村,后村庄壮大,改为大张村。…[详细] |

| 二郎庙村 | ~218 | 镇乡结合区 | 明初,迁民依二郎庙而居建村,村以庙而名。二郎庙,据传有一位张县令丢官于此,无家可归,后因二郎神显灵得救,为感谢神明相救而修“二郎庙”。…[详细] |

| 李张武村 | ~219 | 村庄 | 明代有李姓、张姓、武姓族人自山西洪洞大槐树迁居至此李村,分为三村,因当时人少村小,后合称李张武村。…[详细] |

| 王村村 | ~220 | 镇乡结合区 | 明初,有王姓自山西洪洞县迁来此地定居立村,遂取村名为王村。…[详细] |

| 格针元村 | ~221 | 村庄 | 明洪武年间,先祖自山西洪洞县迁此荆棘丛生之处建村,为使后代不忘创业艰难,故取村名圪针园,后演化为格针元。…[详细] |

| 段村村 | ~222 | 镇乡结合区 | 明代段氏、李氏、王氏自山西洪洞县大槐树迁居至此立村,因段氏较多,称村名段村。…[详细] |

| 小集村 | ~223 | 村庄 | 明洪武年间,有移民从山西洪洞大槐树下迁往此地立村,为西夏谭村。后建立集市,因集市小,改名为小集。…[详细] |

| 大街村 | ~224 | 镇乡结合区 | 据县志记载,原名夏疃村,有六个小村组成,因村街道宽阔,故称大街。…[详细] |

| 张贾村 | ~225 | 村庄 | 明洪武年间,有张、贾二姓自山西洪洞县迁于此落户立村,遂以姓氏命名为张贾村。…[详细] |

| 腾村村 | ~226 | 村庄 | 据腾氏家谱记载,明永乐年间有腾姓族人从山西洪洞迁于此地定居,以姓氏取村名藤村,因村委会驻地位于,故名。…[详细] |

| 双町村 | ~227 | 镇中心区 | 双町村的城乡分类代码为121,为镇中心区。…[详细] |

| 阎村村 | ~228 | 村庄 | 相传紧靠黄龙潭,地势较洼,水大就淹,故取名小淹村,后演为闫村。…[详细] |

| 多辛庄村 | ~229 | 镇中心区 | 原名辛庄。明洪武年间,多姓自山西洪洞县迁来此地定居,村名遂改为多辛庄。因村委会位于,故名。…[详细] |

| 里固村 | ~230 | 镇中心区 | 据本村李氏家谱记载,明永乐年间,有李氏从山西洪洞迁此立村定居,因该地地势较高,故取村名李固,后演化为里固。…[详细] |

| 东梁村 | ~231 | 村庄 | 传明洪武年间,有梁姓自山西洪洞县迁此定居立村,以姓氏命名村名为梁村,因其位置位于卫城村东,遂称东梁村。…[详细] |

| 卫城村 | ~232 | 镇中心区 | 春秋卫国城邑。据明正德《大名府志》记载,卫城在县东南四十里,相传为卫灵公所都,故而得名卫城。…[详细] |

| 佃南村 | ~233 | 村庄 | 在历史上百里为“王”时,卫灵公设宫殿在卫城,位于大殿以南,故取村名殿南,后演变为佃南村。…[详细] |

| 卫城社区 | ~402 | 特殊区域 | 因社区居民委员会位于中原石油勘探局钻井四公司、卫城附近,且居民都是油田职工,故称油田卫城社区。…[详细] |

地名由来:

明洪武年间山西移民迁此定居,居东的多盖平房,居西的多盖瓦房,自东向西远处看只见一片“瓦屋头”,故名。

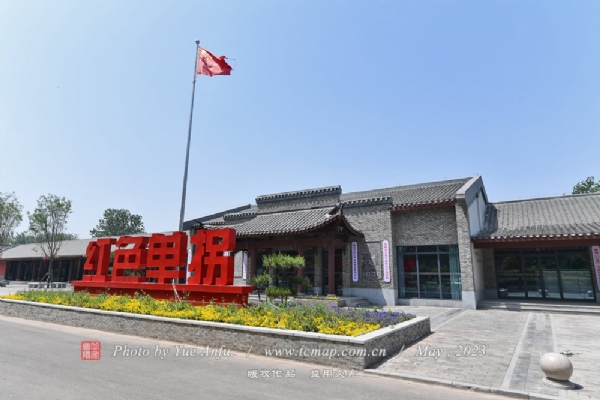

基本介绍:

瓦屋头镇位于清丰县东南部,处于河南省东北部两省三县(河南省清丰县、濮阳县,山东莘县)交界处,区域位置优越,分布于河南省省域城镇体系主轨线和濮阳市市域城镇规划一级轴主轴线上。域内有-钻井四公司和采油三厂两大企业,储有丰富的石油和天然气资源。是一个依托国家大型企业发展起来的工矿依托型小城镇。国家一级公路209线、濮台高速公路、“一纵一横”的交通网络纵贯全境,交通条件十分便利。

2000年5月被河南省政府确定为河南省重点镇。瓦屋头镇镇域面积58平方公里,镇区规划面积3.42平方公里,辖33个行政村,52个自然村。镇域总人口5.47万人。其中非农业人口1.85万人。2001年度,财政收入达到

历史沿革:

民国时期属清丰县东区。

1949年属清丰县第二区。

1952年分属双疃乡、卫城乡、夏村乡、林子乡、瓦屋头乡及汉寨乡。

1956年合并为汉寨乡和夏村乡。

1957年合并为瓦屋头乡。

1958年成立瓦屋头公社。

1984年改设瓦屋头乡。

1996年改置瓦屋头镇。

以下地名与瓦屋头镇面积相当: